狭心症の診断方法

問診

まずは医師による問診から始まります。どのような時に、体のどこに、どんな症状が出るのか。痛みや圧迫感の持続時間、血縁の家族に心臓病の治療歴がないか(特に心臓病の有無)などを確認します。これにより、狭心症の疑いを判断し、次の検査を考えていきます。

心電図検査

心電図は、心臓が電気的にどのような活動をするのかグラフの形で記録する検査です。胸に電極をつけて安静状態で行います。この検査では、心臓の拍動の状態(収縮と拡張を繰り返す心臓の状態)を把握することができます。過去に心筋梗塞を起こしていないかがわかります。ただし、狭心症は発作が起きたあと診察をする時には症状が治まってしまうことが多いので、実際に心電図検査をすると「正常」という結果になる方が多くいます。そのため、発作時の状態を把握するため、わざと運動をしてもらい心電図を測定する「負荷心電図」をおこないます。

心エコー検査(超音波検査)

超音波で体内の臓器や血流が流れる様子を映し出します。超音波は人の耳には聞こえない高い周波数の音波です。放射線を浴びるわけではないため、被爆の心配はなく、妊娠中の方も安心して検査を受けることができます。

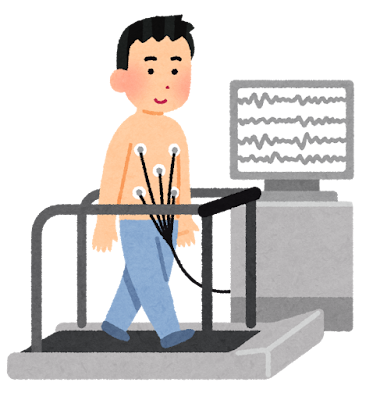

運動負荷試験

実は安静時に取る心電図は、心筋梗塞では特徴的な変化が現れますが、狭心症では発作が起きてない時だと普通の正常の心電図であることが少なくありません。発作中であれば異常が現れるのですが、病院に受診する頃には、症状が治まっていることがよくあります。症状の出方として運動した時に症状がよく出る場合、労作性の狭心症が疑われる場合は運動をしてもらって心電図を取ります。「トレッドミル」と言って、ジムにあるベルトコンベアのような走る器具の上を歩いてもらったり、「自転車エルゴメーター」といって自転車を漕ぐ機械を使って運動の負荷をかけます。

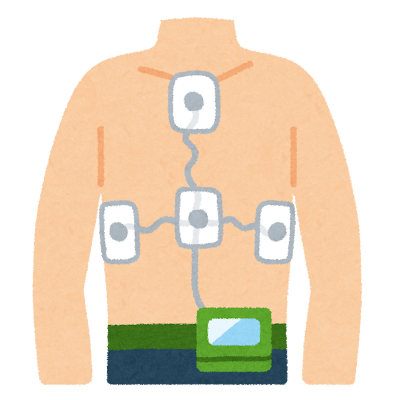

ホルター心電図

小型の心電図です。胸に電極を貼り付けたままで日中過ごしていただきます。24時間心電図を記録することができます。例えば、深夜から早朝までに症状が起こりやすいとか、朝の通勤時に起こりやすい、仕事中に起こりやすい、こういった症状の出る時の心電図を記録することが可能です。

血液検査

血液検査では、心筋梗塞を起こした後であれば確認できるマーカーがあります。狭心症の場合はこれだといった異常の所見はないのですが、脂質異常があったり、糖尿病があったりこういったものが見つけられることによって狭心症の疑いが強くなったりします。実際、心筋梗塞を起こした場合は、特異的なマーカーが上がることがあります。「トロポニン」といったものであったり、時間経過によって分かりやすい数値もあります。CK:クレアチンキナーゼといったものが上がることでも診断につながることがあります。

ただ、狭心症に関しては、これがあるから狭心症といったデータの異常は残念ながらありません。ただ、他の疾患などが見つかることによって、可能性が高いかどうか判断にはつながります。また「BNP」と言って、いわゆる心不全の時に上がるマーカーの数値があります。こういったものが上がった場合もいわゆる狭心症であったり、何か心臓に病気があるかもしれないといったことにつながります。

冠動脈造影検査(カテーテル検査)

心臓の周りにある冠動脈をレントゲンで撮影する検査です。手首や肘、足の付け根の動脈から局所麻酔をして細い管を心臓まで持っていきます。そして、心臓の近くにある冠動脈の入口から造影剤を流して、実際に血管の中の様子を確認します。

冠動脈CT検査

通常のCT検査では、血管の様子や常に動いている心臓の動きを映すことは難しいのですが、特殊な機械を使うことによって、造影剤を入れて冠動脈いわゆる血管に狭窄がないかを見ることが可能になってきています。カテーテル検査との差は静脈から薬を入れるだけですので、基本的に日帰りで検査が可能です。もちろん、カテーテル検査も日帰りでできる場合もあります。

心筋シンチグラム検査

放射線同位元素といって、放射線を取り込むものを点滴で体内に入れます。それを撮影することによって、心臓の筋肉の取り込み具合を見て、狭心症の疑いがあるかどうかを確認することができます。

狭心症の治療薬

ニトログリセリン(応急処置薬)

これは治療薬ではなく応急処置薬ですが、 「ニトロ」と呼ぶものです。狭心症の発作が起きた時に応急処置として飲む薬です。舌(ベロ)の下で溶かすことによって、すぐに体内に吸収されて1〜2分で発作を抑えます。血管を拡張させる作用があるため、狭心症によく効きます。ただ、血圧が下がることや頭痛などが起きることがあります。狭心症には効果がありますが、心筋梗塞にはあまり効果はありません。症状が長引く場合は受診を検討しましょう。

抗血小板薬

抗血小板薬は「血をサラサラにする薬」とよく呼んでいます。血小板は血を固める作用がありますので、その作用を抑える薬です。薬を飲むことによって、狭心症の治療につながります。

カルシウム拮抗薬・硝酸薬

いずれも血管を広げる薬で冠動脈の血流も改善します。そして、ベータ遮断薬(ベータ・ブロッカー)という薬も降圧薬の一種ですが、血液の量を減らすことによって、血流を改善します。心拍数を落としたりする働きもあります。

ベータ遮断薬

ごく軽い症状では、こうした薬物治療だけで良い場合もありますが、一般的には 薬だけで軽快することは難しく、カテーテル治療や冠動脈バイパス手術を選択する必要が出てくることがあり ます。

内科的治療と外科的手術

内科:カテーテル治療

「カテーテル」と呼ばれる細い管を動脈から冠動脈に挿入して行う手術です。いわゆる1本だけの1枝病変であったり分岐するものが少ない場所には カテーテル治療を行うことが多くなっています。いわゆるカテーテル検査と同様に手首や肘、鼠径部、足の付け根から動脈にカテーテルを挿入し冠動脈まで持っていき、カテーテルの先端に装着したバルーンや編目状の金属の筒である「ステント」を使って血流を良くします。

ステントを使う場合には、バルーンの先端にステントを折りたたんだ状態で持っていき冠動脈の狭い場所で膨らませます。バルーンを膨らませることによって、金属のステントが血管の中に密着してバルーンが今度は閉じます。抜いてしまうと、その金属のステントだけ残ってしっかり血管を広げる形になります。

ただ、体の中には金属のステントは異物になりますので、そのままの状態だと異物に対する体の反応が起きて、血栓ができやすくなります。それによって、詰まってしまうことがこれまで問題でした。そのため 抗血小板薬=血をサラサラにする薬は、ステント留置後は必要になります。ただ、ステント自体に薬が塗ってあって、その血栓ができるのを抑えるような薬を塗ることによって、ステントが血栓で詰まるリスクは少なくなってきています。ステント自体、この金属の異物を置くのが問題だということも起こってきていますので、現在では、バルーンの上に再狭窄予防の薬が塗ってあります。そういったバルーンで膨らませて治療する方法も行われるようになってきています。

カテーテル治療と聞くと怖い検査だなと思われるかもしれません。治療前に「何万分の一の死亡率がある」という説明を受けると思います。ただ、実際には局所麻酔で済む検査で、小さな傷跡で済みます。血管を傷つけたり出血したりする恐れはありますが、たくさんされている検査で時間も短時間で可能です。カテーテル治療に関しても同様に体の負担が少なく治療が可能になります。

外科的手術:冠動脈バイパス手術

以下のような状態の場合、カテーテル治療ではうまく治療ができない場合も多くありますので、外科的手術を行います。

- 何本も血管が詰まりかけている

- 何本も血管自体が細くなっている

この場合は、詰まった血管を迂回するように他のところから血管を持ってきてバイパスとしてつなぐ手術になります。そうすることによって、元の血管が詰まっても、他の経路から流れる血流があるので末梢の血流も保たれることにつながります。以前は静脈を取っていましたが、長い期間で見ると詰まることがあったため、最近では、動脈を使うことが多いです。内胸動脈といって、胸の裏側にある血管や、橈骨動脈(じょうこつどうみゃく)という腕にある血管を使うことが多くなっています。

カテーテル治療との大きな違い

一度の手術で、何箇所もの血流を確保することができることです。ただ、外科的手術になるので、体の負担はカテーテルに比べて負担が増すことが多いです。

まとめ

今回は狭心症の診断と治療についてお話をしました。私も、実際に循環器内科医で以前はカテーテル治療を主に病院で実施していました。

労作性の狭心症は、動いた時に症状が出る疾患ですが、こういった病気に関しても治療することによって、症状を軽減したり、なくしたりすることが可能になることがあります。もし、胸の症状(動いた時に胸が痛い、苦しい)という症状がある時は、病院を受診してしっかり相談をしましょう。「検査」と聞くと不安かもしれませんが、事前に調べ、適正な検査を受けて診断がついた方が、その後の治療や予防策は立てやすいです。ぜひ相談してみましょう。